早上刚泡好一杯永川秀芽,对面工位的小棠就举着手机凑过来:“罡哥,你看今天的电子黄历没?说‘今日忌开会’,我等下要跟甲方谈方案,要不改到明天?”我盯着她屏幕上“穿绿色招财运”的小字,突然想起昨天人民网发的评论——那些看似“贴心”的提醒,其实藏着不少“收割套路”。

最近半年,小红书、抖音上的“电子黄历”博主火得离谱。他们把老黄历里的“生肖宜忌”“节气讲究”拆成碎片,配个萌系表情包,再加句“亲测有效”,轻轻松松就能涨粉几万。我刷到过一条点赞12万的视频:博主举着本翻旧的黄历说“属龙的朋友今天千万别穿红,不然会遇小人”,评论区里全是“我今天穿了红裙子被领导骂,果然灵验”“幸好没穿,逃过一劫”的留言,连我妈都发过来问“你属蛇,今天宜吃什么?”

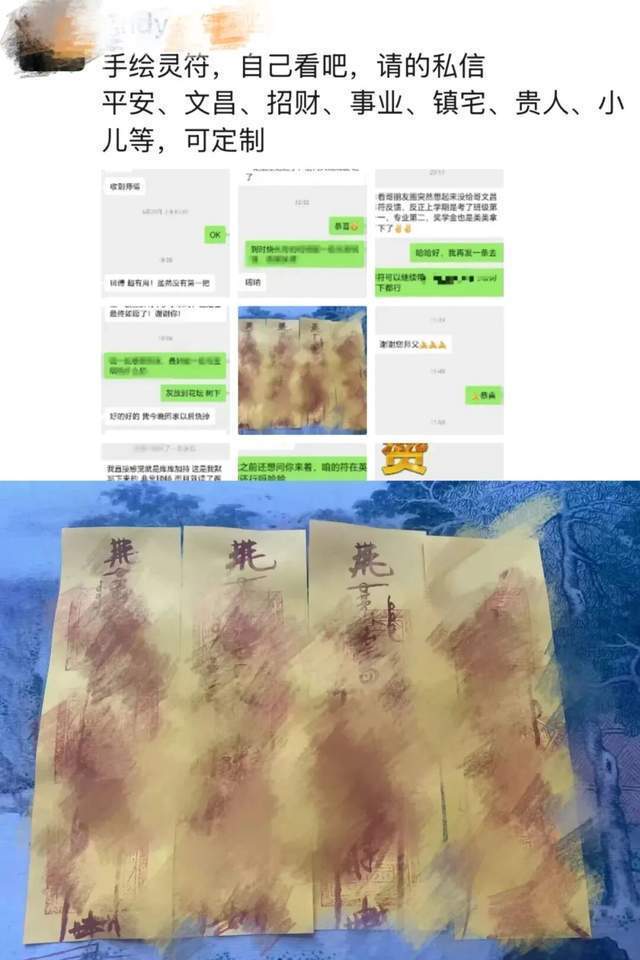

但这些“灵验”的背后,藏着不少猫腻。上星期跟着做自媒体的朋友深挖了一个“黄历大V”:他先用“今日不宜上班”“穿蓝能加薪”引流量,等粉丝破10万,就开始挂“水晶手链”链接,说“戴这个能破霉运”;再把人拉进群,卖“大师开光”的纸符,一张要399元,还说“买了就能解决婆媳矛盾”。更离谱的是,有网友曝光,那些“大师”其实是博主的亲戚,纸符就是打印店印的,成本才5块钱。

更糟心的是,这些博主连“黄历”的基本概念都没搞懂。我以前拍民俗纪录片时,非遗专家说过:老黄历里的“宜”“忌”是古人结合节气、天象总结的生活经验——“宜耕种”是因为雨水足,“忌动土”是怕天气不好。但现在的“电子黄历”,把“宜嫁娶”改成“宜表白”,把“忌动土”说成“忌跟人吵架”,完全是瞎解读。

为什么这些“歪门邪道”能火?说白了就是抓住了现代人的“焦虑病”——职场怕出错,生活怕麻烦,想找个“寄托”。那些模棱两可的话术,比如“今日可能有小麻烦”,不管你遇到什么,都能往“黄历”上靠;就算没遇到,也会觉得“是黄历帮自己避了灾”。可慢慢就变味了:有个00后网友说,自己现在连吃什么都要问“黄历”,上次因为“忌吃辣”,明明想吃火锅却改吃沙拉,越吃越委屈,哭了半小时。

但最该骂的是平台!我刷小红书时,只要点过一次“电子黄历”,接下来一周都会收到类似推送;举报过一个卖符的博主,平台说“内容未违规”,转头又给我推他的新视频。这不是“推波助澜”是什么?

昨天看人民网的评论,说得特别扎心:“电子黄历的乱象,不是小事。它会让年轻人把‘努力’当成‘不如看黄历’,会让孩子觉得‘迷信’是‘正常’,更会把优质内容挤走。”平台得赶紧行动啊!先把“电子黄历”的审核严点——有没有虚假宣传?有没有卖违规商品?不能让“今日不宜上班”这种离谱内容随便发;再优化算法,多推点“传统黄历到底是什么”的科普,比如“老黄历里的‘宜’是生活经验,不是迷信”;还要跟监管部门联手,把那些“卖符”的博主拉黑,让他们没法再“跨平台引流”。

我想起去年拍“传统民俗”纪录片时,一位老中医说的话:“黄历是活的,它是古人跟自然相处的智慧,不是套现代人的工具。”现在这些“电子黄历”,把“智慧”变成“迷信”,把“传统”变成“套路”,这不是传承,是糟蹋。

下次再看到“今日不宜上班”的提醒,不妨笑一笑——与其信黄历,不如好好睡一觉,明天精神饱满去上班,比什么“改运符”都管用。平台守住责任,我们才能刷到真正有用的内容:“今天降温,宜穿羽绒服”“今天太阳好,宜晒被子”,而不是“今天忌说话,否则会得罪人”。

你说,是不是这个理?